Méthodes

Chômage et emploi des jeunes au Sénégal : une revue de portée des réalisations, déficiences et limites structurelles des politiques publiques

Mouhammad Dieng

Doctorant en science politique[1]

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

Mamadou Aliou DIiallo

Maître de conférences, département de Biologie animale, faculté des Sciences et techniques

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Mame-Penda Ba

Professeure assimilée de science politique

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

La population du Sénégal est essentiellement jeune, avec la moitié de ses habitants âgés de moins de 19 ans. La dynamique actuelle, soutenue par un taux d'accroissement annuel moyen de la population de 2,9 %, projette un maintien durable de cette structure démographique. Cependant, ce dividende reste entravé par des difficultés persistantes d’insertion des jeunes sur le marché du travail. Pour avoir joué un rôle déterminant dans la troisième alternance démocratique récente du pays, les jeunes espèrent que des politiques publiques seront mises en place pour multiplier les opportunités d’emploi. Dans cet article, nous procédons à une revue de portée des politiques déjà mises en œuvre afin d’identifier les dynamiques, les obstacles et les avancées des politiques d'emploi des jeunes au Sénégal sur la période 1999-2024.

La recherche dans les bases de données a permis de recenser 153 études publiées dans des bases indexées, dont 63 ont finalement satisfait aux critères d’inclusion. L’analyse des données a permis de mettre en évidence trois grands ensembles de réussites des politiques : 1) la création d'emplois directs et indirects ; 2) l’amélioration de l'employabilité ; 3) l’accompagnement des porteurs de projets. En parallèle, six lacunes majeures ont été identifiées : 1. une communication insuffisante et un manque de transparence ; 2. un déficit dans le suivi-évaluation des programmes et précarité des emplois créés ; 3. une faible coordination des politiques ; 4. des perceptions négatives sur les politiques mises en œuvre ; 5. la prédominance de mesures ponctuelles plutôt que structurelles ; 6. une faible disponibilité des données et des ressources.

Mots-clés

Revue de portée, emploi, chômage, politiques d’emploi, jeunesse, insertion socioprofessionnelle, démographie, Sénégal, employabilité, entrepreneuriat

Plan de l'article

Introduction

État des connaissances

Implications pour la recherche

Méthode

Résultats

Caractéristiques des études

Réussites des politiques d’emploi des jeunes

Faiblesses structurelles des politiques d’emploi des jeunes

Discussion

Conclusion

Introduction

Le chômage des jeunes constitue indéniablement l’un des défis les plus urgents pour le Sénégal contemporain. Ce phénomène est généralement appréhendé sous l’angle de ses manifestations sociales et de ses répercussions, et moins à travers une évaluation rigoureuse des programmes publics de lutte contre le chômage, fondée sur des données statistiques fiables. Bien que l’on reconnaisse aisément son ampleur, à travers sa récurrence dans le débat public, le déficit d’évaluations quantitatives persiste, alimenté par une insuffisance structurelle des données sur l’emploi (Tine & Sall, 2015 ; Akindes, 2022). Cette carence résulte à la fois d’un marché du travail peu structuré et de la difficulté à s’accorder sur une définition consensuelle du chômage, les référentiels conceptuels adoptés par des institutions internationales telles que le Bureau international du travail (BIT) étant souvent jugés restrictifs et difficilement adaptables à des économies majoritairement informelles (ANSD, 2024, p. 4). En effet, à l’instar de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le Sénégal se heurte à la complexité de cerner avec précision les contours du chômage, notamment en raison de l’absence de données contextualisées sur le marché du travail (Fox & Thomas, 2016). L’absence d’une définition unanime du statut de chômeur complique souvent l’interprétation des réalités économiques et entrave la mise en place de dispositifs de mesure fiables.

Cependant, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), institution centrale dans la production de données au Sénégal, s'efforce de pallier cette carence en adoptant une définition du chômage qu’elle estime mieux adaptée aux réalités locales[2]. Sur la base des enquêtes successives menées par l’agence, il ressort que le taux de chômage a connu une évolution préoccupante au cours de la dernière décennie, passant de 10,2 % en 2012 (ANSD, 2015) à 23,2 % au premier trimestre de 2024 (ANSD, 2024). Cette augmentation exponentielle illustre la gravité du phénomène mais aussi un paradoxe frappant, celui du contraste entre les progrès macroéconomiques annoncés et la persistance du sous-emploi et du chômage des jeunes. En effet, entre 2014 et 2023, le pays a connu une croissance économique moyenne de 5,3 % par an (PSE, 2023, p. 1), mais celle-ci n'a pas été suffisante pour générer les emplois nécessaires à la réduction du chômage, et la qualité des emplois créés révèle un marché de l'emploi dominé par la précarité.

Face à ce chômage endémique, l'État du Sénégal a déployé des efforts considérables en mobilisant plus de 544 milliards de FCFA (soit 830 millions d’euros) entre 2010 et 2020 (Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, 2021). Mais les initiatives prises (formations, opportunités de placements et soutiens à l'entrepreneuriat) n’ont pas atteint leurs objectifs principaux. Les politiques d’emploi se heurtent systématiquement à des limites fortes, telles que l’instabilité institutionnelle, l’insuffisance des ressources allouées (Sané et al., 2023), la mauvaise gouvernance, notamment financière (Cabral et al., 2014), la politisation fréquente, ou encore l'absence de suivi et d'évaluation des programmes (Banque mondiale, 2007). Elles sont également confrontées à des incohérences comme le chevauchement des structures, de mauvais ciblages, des contradictions dans les objectifs, l'absence de coordination intersectorielle, qui affaiblissent leur impact. Un tel état de fait soulève des questions quant à l’efficacité, la pertinence et la cohérence des politiques publiques.

L'objectif de cette revue de portée est par conséquent d’analyser les dynamiques de réussites et d'obstacles qui ont caractérisé les politiques d’emploi en faveur des jeunes au Sénégal au cours des vingt dernières années, en mettant en lumière les facteurs structurels et conjoncturels qui ont influencé leur efficacité. Elle cherche à comprendre comment ces politiques ont évolué face aux transformations socio-économiques et aux besoins changeants de la jeunesse en matière d'insertion professionnelle.

Il s’agit aussi d’identifier les réussites et les échecs des politiques passées, en mettant en évidence les points de rupture ayant façonné l’approche de l'État dans la gestion de l’emploi des jeunes, de localiser les déficiences communes à l'ensemble des politiques et celles propres à certaines politiques, d’offrir une vue d'ensemble des évaluations réalisées par les chercheurs et de fournir des recommandations pour orienter les futures actions publiques.

État des connaissances

La question de l’efficacité des politiques d’emploi des jeunes fait l’objet de controverses dans la littérature scientifique. Certains travaux mettent en avant des effets positifs en montrant comment les dispositifs d’appui parviennent à générer une dynamique favorable à la création d’emplois et à l’insertion professionnelle (Card et al., 2018). Toutefois, une part importante de la littérature fait état d’impacts plus nuancés. Plusieurs études soulignent en effet une efficacité limitée des politiques d'emploi, notamment en matière de réduction durable du chômage et d'amélioration de l'employabilité des jeunes (Kluve et al., 2019). Ce constat est particulièrement marqué dans les pays en développement, où l’efficacité de ces politiques est souvent contestée (McKenzie, 2017).

En ce qui concerne le Sénégal, la production scientifique sur l’impact des politiques d’emploi des jeunes reste encore peu étoffée (Échevin et al., 2013). La plupart des études disponibles soulignent principalement l’écart significatif entre les ressources financières et matérielles déployées et les résultats obtenus, jugés insuffisants (Barry & Kane, 2022).

Au-delà de ces constats empiriques, il importe de situer les politiques dans un horizon théorique pluriel, éclairant à la fois leurs épistémologies, leurs orientations programmatiques et leurs limites structurelles. La théorie du capital humain, qui postule une corrélation positive entre l’investissement en éducation/formation et la productivité individuelle (Becker, 1975), constitue le soubassement explicite ou latent de nombreuses initiatives centrées sur la professionnalisation des jeunes. Cette approche se heurte toutefois à la réalité d’un décalage entre les qualifications acquises et les compétences réellement demandées sur le marché du travail (Obadić, 2006), ce qui interroge la capacité des dispositifs de formation à répondre aux besoins du tissu économique.

Les approches en termes de segmentation du marché du travail (Doeringer & Piore, 1971) permettent de saisir les logiques de dualisation entre un segment formel, restreint et protégé, et un secteur informel largement dominé par des formes précaires d’insertion. Certains auteurs mettent l’accent sur le fait que les politiques d’emploi ont tendance à négliger ces dynamiques. En effet, elles ont tendance à considérer les jeunes comme un groupe homogène, sans tenir compte des inégalités sociales, territoriales et liées au genre qui influencent leur insertion professionnelle. En outre, l’opposition entre politiques actives (visant à accroître l’employabilité via la formation, l’accompagnement ou la création d’emplois) et politiques passives (telles que les mesures de soutien indirect) offre un cadre pertinent pour évaluer la cohérence des instruments mobilisés (Kraft, 1998).

Replacer l’analyse dans cette architecture théorique composite permet de dépasser la simple accumulation descriptive de programmes pour en interroger les fondements, les orientations normatives, ainsi que les angles morts. Il ne s’agit pas tant d’opposer des modèles que de construire une grille de lecture critique, permettant de mettre en évidence la disjonction fréquente entre le soubassement conceptuel, les ambitions affichées et les logiques concrètes de mise en œuvre, dans un contexte marqué par la fragmentation institutionnelle et la volatilité des priorités publiques. Nous montrerons ainsi que les dispositifs déployés au Sénégal s’accumulent sans articulation stratégique claire, traduisant davantage une logique de réponse conjoncturelle à des tensions sociales ou politiques qu’un projet d’insertion structuré, adossé à une vision unifiée du développement de l’emploi.

Implications pour la recherche

La recherche sur les politiques d'emploi des jeunes au Sénégal est caractérisée par une focalisation des auteurs sur l'analyse de politiques ou de programmes spécifiques. Rares sont les travaux qui offrent une vision des politiques d'emploi dans leur globalité. Cela s’explique, en partie, par la complexité de la mise en œuvre de telles études dans un contexte où les profils des jeunes sont profondément hétérogènes. Seulement, concentrer l’analyse sur une catégorie précise de politiques revient à cibler implicitement une population de jeunes aux caractéristiques correspondant à ces politiques, au risque de laisser dans l’ombre d’autres groupes tout autant concernés par les enjeux de l’emploi. Cette revue de portée ne prétend nullement atteindre l'exhaustivité ; elle ambitionne cependant de compiler et de synthétiser les résultats des recherches menées sur des politiques spécifiques avec pour objectif de dégager des tendances transversales, essentielles pour une compréhension élargie des dynamiques et des défis liés aux politiques d'emploi des jeunes au Sénégal.

Méthode

L’étude adopte le cadre méthodologique d’Arksey et O’Malley (2005), une approche rigoureuse et reconnue pour cartographier l’état des connaissances dans un domaine de recherche. La flexibilité offerte par ce cadre permet d’explorer de manière exhaustive les études disponibles, tout en rendant visibles les angles morts et les pistes de recherche à investir.

Son déploiement se fait selon cinq étapes. Tout d’abord, la formulation de la question de recherche est élaborée de manière à couvrir un large spectre d’études menées sur la thématique. Ensuite, la recherche d’études pertinentes repose sur une stratégie documentaire qui mobilise des bases de données diversifiées et des critères d'inclusion clairement définis. Vient ensuite la sélection des études, basée sur un processus de filtrage garantissant que seules les études répondant aux critères définis sont retenues. Dans un quatrième temps, l’extraction et l’organisation des données visent à mettre au jour les informations essentielles afin de dresser un panorama des connaissances disponibles et des écarts observés. Enfin, l’analyse et la mise en perspective de ces données permettent de dégager les thématiques dominantes ainsi que les lacunes de la littérature.

La présente recherche s’articule autour de la question centrale suivante : quelles sont les réponses de l’État dans la lutte contre le chômage des jeunes au Sénégal ? À partir de cette interrogation, deux autres questions ont guidé l’analyse : comment ces dynamiques ont-elles évolué au cours des vingt dernières années ? Et quels sont les principaux succès et obstacles qui caractérisent les politiques d’emploi des jeunes au Sénégal ?

Un corpus d'études publiées entre 1999 et 2024 a été mobilisé. Ce choix se justifie par l’importance historique de cette période qui correspond à une séquence politique charnière, ouverte par la première alternance démocratique, laquelle a vu l’État investir plus vigoureusement le champ de l’emploi des jeunes, en réponse au rôle décisif qu’ils avaient joué dans la transition et aux attentes considérables qu’ils incarnaient.

La sélection a été opérée à partir de la consultation de bases de données en ligne : Google Scholar, HAL-SHS, ResearchGate, Bnucad et ScholarVox. Afin de cerner au mieux les publications pertinentes, nous avons eu recours à une combinaison de mots-clés (politiques d’emploi, emploi, chômage, jeunes, Sénégal, employabilité), articulés grâce aux opérateurs booléens usuels (AND, OR), ce qui a permis d’affiner progressivement les résultats. De plus, l'utilisation de troncatures a facilité l’élargissement des recherches en incluant les variations lexicales des termes retenus. D'autres mots-clés connexes ont aussi été mobilisés pour enrichir la portée de la recherche, notamment : insertion socioprofessionnelle, marché de l'emploi, accès à l'emploi, adéquation formation-emploi et auto-emploi.

Tableau 1 : Mots-clés et combinaisons de mots-clés

Mots-clés principaux | Emploi, politiques d’emploi, chômage, jeunesse, Sénégal, employabilité |

Opérateurs booléens | (Politiques d'emploi OR Emploi OR Chômage) AND (Jeunes AND Sénégal), (Politiques d'emploi AND Employabilité) AND (Jeunes AND Sénégal), (Insertion socioprofessionnelle OR Marché de l'emploi) AND (Accès à l'emploi OR Adéquation formation-emploi) |

Mots-clés connexes | Insertion socioprofessionnelle, marché de l’emploi, accès à l’emploi, entrepreneuriat, auto-emploi, adéquation formation-emploi, parcours professionnel |

Troncatures | Emploi*, Chômage*, Jeun*, Employabilité* (Politique* AND Emploi*) AND (Chôm* AND Jeun*), Politiqu* |

Les publications émanant des institutions nationales, ainsi que celles produites par les organisations internationales (OI) et les organisations non gouvernementales (ONG), ont également fait l’objet d’une consultation approfondie dans le but d’appréhender les perspectives non académiques. Cette diversité de publications enrichit l’analyse en fournissant une compréhension plus holistique des politiques d’emploi. Elle permet de saisir les aspects macro-économiques et institutionnels, ainsi que les dynamiques sociales et les contraintes locales qui influencent l’efficacité des politiques.

Dans le cadre de cette revue, nous avons choisi d’inclure toutes les études ayant examiné les politiques d’emploi mises en œuvre entre 1999 et 2024, un quart de siècle marqué par l’adoption de politiques publiques résolument volontaristes. Cette période correspond à une séquence paradigmatique dans la fabrique des politiques publiques d’emploi, caractérisée par un renforcement des initiatives dédiées à la lutte contre le chômage. Nous avons inclus non seulement des études portant sur les politiques spécifiques, mais également celles qui comparent les politiques mises en œuvre à des périodes différentes par des régimes politiques successifs. Cela nous permet de rendre compte de l’évolution des stratégies étatiques et de leur impact au fil du temps.

En revanche, nous avons exclu toutes les études qui abordaient le chômage ou l’emploi de manière générique, sans s’orienter spécifiquement vers une analyse des politiques publiques menées par l’État. Cette distinction est fondamentale, car elle permet de focaliser l’attention sur la portée et l’efficacité des actions étatiques, plutôt que sur des observations générales sur le marché du travail. Ainsi, les études qui se limitaient à l’analyse des parcours professionnels individuels de jeunes, sans lien avec les initiatives étatiques, ont été écartées.

Enfin, nous avons inclus toutes les études traitant exclusivement du Sénégal ou celles qui, bien que portant sur des ensembles géographiques plus larges, incluaient des éléments pertinents relatifs au contexte sénégalais. Nous avons cependant exclu toutes les études qui n’entraient pas dans le cadre géographique pertinent du sujet, même si elles satisfaisaient d’autres critères d’inclusion.

Cette revue de portée comporte une limite principale. Seules les études disponibles en ligne ont été incluses, ce qui peut créer un biais de sélection en écartant potentiellement des travaux pertinents publiés dans des revues locales ou dans des ouvrages imprimés non accessibles sur Internet.

Le processus de sélection des articles a suivi une démarche qui garantit la cohérence du corpus retenu. Dans un premier temps, nous avons procédé à une recension des études en fonction des critères d’inclusion établis. Cette étape a impliqué, entre autres, une phase de déduplication afin d’éliminer les occurrences redondantes et d’optimiser la fiabilité de la sélection initiale. Dans un second temps, nous avons entrepris une relecture critique des études présélectionnées. L’intervention visait trois objectifs majeurs : s’assurer de l’absence de doublons résiduels, évaluer la pertinence des critères d’exclusion appliqués, et examiner la conformité des études retenues aux critères d’inclusion définis en amont.

Figure 1 : Diagramme Prisma montrant le processus de sélection des études incluses

Résultats

À l’issue de la recherche bibliographique dans les bases de données électroniques sélectionnées, un total de 358 études a été initialement identifié. Une phase de déduplication a permis de réduire ce nombre à 153, en éliminant non seulement les doublons apparents, mais également les documents partageant un contenu identique malgré des titres différents, ceux ayant des versions provisoires et définitives, les documents publiés par plusieurs institutions sous des titres variés et des introductions souvent distinctes, ainsi que des études déjà intégrées et reproduites sous un autre format.

Un premier filtrage basé sur l’examen des titres a conduit à l'exclusion de 44 études, tandis qu’une évaluation des résumés a permis d’éliminer 34 autres études, jugées non pertinentes par rapport à l’objectif de la revue.

Après cette phase de tri, 75 études ont été sélectionnées pour une lecture intégrale. Cependant, 10 d’entre elles ont été écartées en raison de la focalisation de leur analyse sur l’insertion de profils spécifiques de jeunes (étudiants, jeunes ruraux, etc.) sans établir de lien direct avec les politiques d'emploi. De plus, deux autres études ont été exclues : l’une en raison de sa zone géographique, et l’autre en raison de sa période de publication non conforme aux critères de la revue de portée.

Ainsi, après ce processus de sélection, 63 études ont été retenues, fournissant une base documentaire représentative pour l’analyse (figure 1).

Caractéristiques des études

Le tableau 2 présente les caractéristiques des 63 études retenues, organisées selon différents critères. Les études ont d’abord été classées par type, puis catégorisées en fonction de leur contexte géographique de publication. Si la majorité des études (54) portent exclusivement sur le Sénégal, certaines adoptent une perspective plus large en englobant des contextes régionaux ou internationaux incluant le Sénégal. Enfin, les études ont été réparties selon leur période de publication, divisée en trois phases distinctes : 1999-2010, correspondant principalement aux recherches sur les politiques initiées au lendemain de la première alternance politique au Sénégal ; 2011-2020, en lien avec les évolutions sous la deuxième alternance ; et enfin, 2021-2024, période marquée par une intensification des préoccupations autour de l’emploi des jeunes dans un contexte social de vives contestations.

Le tableau 3 synthétise les principales faiblesses des politiques d’emploi ainsi que leurs avancées notables mises en lumière par les différentes études retenues. Chaque élément recensé s’appuie sur des références précises afin d’asseoir ces constats sur une base empirique vérifiable.

Quant au tableau 4, il dresse un panorama analytique des principales politiques d’emploi recensées dans les études examinées. Il identifie leurs réalisations et met en relief leurs insuffisances, qu’elles soient d’ordre structurel, financier ou conceptuel. Ensuite, il met en exergue les bénéfices qu’offrent ces politiques aux jeunes en matière d’insertion professionnelle et d’amélioration des conditions d’accès au marché du travail. Parallèlement, il souligne les contraintes spécifiques auxquelles ces derniers demeurent confrontés.

Tableau 2 : Caractéristiques des études retenues

Catégories | Détails | Total |

Types d’étude | Étude théorique et analytique | 15 |

| Policy Brief | 4 |

| Étude empirique mixte | 1 |

| Étude descriptive et situationnelle | 9 |

| Évaluation d’impact (méthodologie quantitative) | 6 |

| Étude de politique | 14 |

| Étude empirique (quantitative) | 5 |

| Enquête qualitative | 2 |

| Document gouvernemental/institutionnel | 6 |

| Étude mixte et comparative | 1 |

Contexte géographique | Afrique | 2 |

| Afrique subsaharienne | 1 |

| Pays en développement | 2 |

| Sénégal | 54 |

| Afrique de l’Ouest | 3 |

| Afrique francophone | 1 |

Période de publication | 1999-2010 | 7 |

| 2011-2020 | 30 |

| 2021-2024 | 26 |

Tableau 3 : Principaux thèmes tirés des études retenues

Thème principal | Sous-thèmes

| Citations tirées d’études pertinentes |

Lacunes | Communication insuffisante et manque de transparence | Manque de transparence et faible accessibilité des comptes de gestion, existence insuffisante de rapports comptables, méconnaissance des programmes par les jeunes, constat de détournements d’objectifs, lacunes importantes en matière de communication, d’information et de sensibilisation (Diallo et al., 2023, p. 10 ; Timbuktu Institute, 2020, p. 1 ; Sané et al., 2023, p. 10 ; Kane et al., 2018, pp. 11‑12 ; Diallo et al., 2023, p. 18 ; CFYE, 2021, p. 8 ; Sané et al., 2022, p. 31). |

| Déficit du suivi-évaluation et précarité des emplois créés

| Faible intégration de la pratique du suivi-évaluation, des évaluations a posteriori peu nombreuses, absence de contrôle et de suivi-évaluation des programmes sur le terrain, peu d’indicateurs économiques sur l’impact des programmes, absence d'évaluation sur la pérennité et la qualité des emplois créés, précarité de la majorité des emplois créés (Diallo et al., 2023, p. 17 ; Baumann, 2016a, p. 223 ; Cabral et al., 2014, p. 53 ; Baumann, 2016b, p. 231 ; Banque mondiale, 2007, p. 85 ; Kane et al., 2021, p. 2 ; OIE, 2024, p. 34 ; Diagne, 2024, pp. 5‑6 ; Banque mondiale, 2023). |

| Multiplicité des politiques et manque de coordination | Manque de coordination entre les structures, multiplicité des intervenants, chevauchement d’objectifs, manque de complémentarité, faible lisibilité de l’action publique, faible prise en compte des efforts antérieurs (Ndoye, 2020, p. 56 ; Tsambou et al., 2022, p. 4 ; Banque mondiale, 2007, p. 88 ; Tine & Sall, 2015, p. 7 ; Diallo & al., 2022, p. 60 ; Bourkane Ly et al., 2019, p. 12 ; Sané et al., 2022, p. 19 ; Diallo et al., 2023, p. 18 ; Ba et al., 2012, p. 17 ; Sarr, 2004, p. 11). |

| Perceptions négatives | Perceptions d’inefficacité des politiques, soupçons d’influence politique, critiques à l’endroit de politiques supposées détachées des réalités du terrain (Sambou, 2020, p. 6 ; Sané et al., 2023, p. 13 ; Diallo et al., 2023, p. 19 ; Kane et al., 2018, p. 24 ; Labrune-Badiane, 2016, p. 53 ; Diallo & Diallo, 2021, p. 7 ; Timbuktu Institute, 2020, p. 1 ; Diallo, 2023, p. 4). |

| Prédominance de mesures ponctuelles etnon structurelles | Politiques essentiellement liées aux mandats politiques, persistance de l’entrepreneuriat de subsistance (Tine & Sall, 2015, p. 6 ; Sylla, 2023, p. 21 ; Kane et al., 2020, p. 614). |

| Faible disponibilité des données et des ressources | Absence de données statistiques fiables, dispositifs relativement décontextualisés, manque de moyens et de partenaires, rareté des évidences empiriques sur l’évaluation des services publics d’emploi, fragilité des données existantes, faible part des ressources dans le PIB (Akindes, 2022, p. 11 ; Tine & Sall, 2015, p. 8 ; Sané et al., 2023, p. 10 ; Fox & Thomas, 2016 ; Baumann, 2016a, p. 220 ; Kamga, 2019, p. 23 ; Barlet et al., 2011, p. 33 ; Banque mondiale, 2007, pp. 87‑88 ; Sylla, 2023, p. 19 ; Diallo & al., 2022, p. 60 ; Seck, 2004, p. 60 ; Massing et al., 2014, p. 14 ; Ndao, 2010, p. 7). |

Réussites | Création d’emplois directs/indirects | Créations d’emplois à travers l’aide à l’entrepreneuriat, les placements dans des entreprises, les investissements dans les secteurs prioritaires et le développement de projets agricoles (Ozor & Nyambane, 2024, p. 12 ; Ndoye, 2020, p. 200 ; Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, 2014, p. 52 ; Bourkane Ly et al., 2019, p. 15 ; Baumann, 2016a, p. 221 ; Conseil Économique Social et Environnemental, 2013, p. 144 ; Cese, 2021, p. 33 ; Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, 2021, p. 6 ; Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, 2018, p. 102). |

| Amélioration de l’employabilité | Facilitation de l’accès à des emplois de qualité, influence positive sur l’obtention d’un CDI ou d’un CDD (Tsambou et al., 2022, p. 37 ; Kane et al., 2022, p. 74 ; Ndoye, 2020, p. 179 ; Tsambou et al., 2024, p. 16 ; Kane et al., 2018, p. 29 ; Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, 2021, p. 6 ; Busson, 2021, p. 18). |

| Accompagnement de porteurs de projets | Accompagnement d’entreprises innovantes, amélioration de l'écosystème entrepreneurial, financement de projets, création d’une législation favorable aux start-up (Kane et al., 2018, p. 4 ; DER/FJ, 2024, pp. 14‑15 et 19 ; Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, 2014, p. 52 ; AUC & GIZ, 2020, p. 15). |

Tableau 4 : Synthèse des principales politiques étudiées

Politiques | Gouvernement | Jeunes | ||

Réalisations | Limites | Avantages | Limites | |

Convention État-employeurs (CEE) | Quel que soit le programme offert par la convention nationale État-employeur, 30 % des bénéficiaires travaillent avec un contrat à durée indéterminée, plus de 42 % avec un contrat à durée déterminée, 19 % avec un contrat verbal et seulement 8 % travaillent sans contrat. | Existence de biais de sélection des bénéficiaires. | Amélioration de l’employabilité, impact positif et significatif sur l’obtention d’un emploi. | Existence de déséquilibres dans les bénéfices entre hommes et femmes et échelle de déploiement pas assez grande. |

Agence nationale de promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) | Entre 2014 et 2021, l'ANPEJ a aidé plus de 16 000 jeunes à accéder à un emploi durable. | Faible maillage territorial, chevauchement de missions et absence de coordination avec les autres structures, et insuffisance des ressources financières et techniques. | Accompagnement personnalisé, facilitation de l'accès au financement et mise en réseau et opportunités. | Accès limité à l’information, capacité d'accueil limitée, disparités régionales et manque de suivi post-formation. |

Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) | - 115 milliards de FCFA investis dans l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales- 252 657 initiatives entrepreneuriales financées dont 6 286 TPE et PME accompagnées- 15 437 bénéficiaires formés sur des compétences entrepreneuriales- 1 862 entreprises assistées techniquement- 500 start-up accompagnées, dont 300 financées. | Lenteurs dans le traitement des demandes, chevauchement de missions avec d’autres structures, insuffisances des ressources, et faible portée des nano-crédits. | Facilités de crédits, opportunités de formation managériale et technique, et mise en réseau. | Longs délais d’attente, faible faisabilité d’un entrepreneuriat rapide, persistances de lourdeurs dans les procédures. |

Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) | Entre 2013 et 2020, 63 757 emplois ont été créés consolidés, principalement dans l'agriculture et l'agro-industrie. | Dépendance aux fonds publics, problèmes de suivi des projets financés, défis liés aux remboursements et risques de concentration sectorielle. | Soutien aux start-up et aux projets innovants, facilitation de l’accès au crédit, renforcement des capacités, appui aux femmes entrepreneures. | Manque de financement direct, montants de financement limités et critères d'éligibilité stricts. |

Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) | 90 milliards mobilisés, près de 400 000 personnes formées et 676 projets financés en dix ans. | Dépendance aux ressources publiques. | - Le 3FPT finance jusqu'à 90 % ou 100 % des coûts de formation pour les jeunes âgés de 16 à 40 ans, avec ou sans niveau d'études, facilitant ainsi leur insertion professionnelle.- Diversité des formations- Soutien à l'auto-emploi. | Faible accès à l’information. |

Agence nationale d’insertion et de développement agricole (Anida) | Depuis 2006, aménagement de fermes villageoises, de 15 à 100 ha, passant de 100 fermes en 2015, à 443 en 2021 et, pour plus de 35 000 emplois créés. | Retards dans la mise en œuvre et difficultés d’extension à un plus grand nombre de bénéficiaires. | Opportunités d’emploi à travers les exploitations agricoles modernes, acquisition de compétences techniques et entrepreneuriales, accès à des infrastructures, des équipements modernes et des financements. | Difficultés d’accès aux terres, défis logistiques pour les jeunes des zones rurales, défis liés à un marché limité, défis intrinsèques au secteur agricole. |

Programme sénégalais pour l’entrepreneuriat des jeunes (PSEJ) | Depuis sa création jusqu’en 2018, le programme a pu former près de 2 000 diplômés de l’enseignement supérieur à l’entrepreneuriat et dans les domaines prioritaires du PSE tels que l’agriculture, les NTIC, le transport et la logistique, en plus de 20 entreprises innovantes accompagnées techniquement et financièrement. | Défaut de pertinence dans le ciblage des profils, insuffisances des ressources et faible publicité du programme. | Formation diplômante au métier d'entrepreneur assortie du Diplôme supérieur d'entrepreneur manager (Disem), facilités de financements, encouragement de l’innovation, formations et accompagnement. | Faible accès à l’information. |

Fonds national de promotion de la jeunesse (FNPJ) | Entre 2000 et 2012, près de2 600 projets financés et plus de 12 626 emplois directs créés. | Échelle très petite et défaillances dans le système de suivi des remboursements. | Facilités de crédits. | Des interférences politiques dans l’octroi des crédits, selon le rapport de la Cour des comptes sur l’audit des comptes du FNPJ (2004), pages 58 à 64. |

Réussites des politiques d’emploi des jeunes

Malgré leur incapacité à réduire de manière substantielle le chômage massif qui touche la jeunesse sénégalaise, les politiques d’emploi ont néanmoins généré certains résultats positifs, bien que leurs effets demeurent limités et fragmentés. Nous avons identifié trois principales réussites qui, sans résoudre la problématique en profondeur, représentent des avancées significatives : création d’emplois directs/indirects, amélioration de l’employabilité et accompagnement des porteurs de projets.

- Création d’emplois directs/indirects

Certaines politiques d’emploi ont pu démontrer leur capacité à générer des emplois, tant directs qu’indirects, constituant des réussites partielles mais significatives. Il y a donc un impact concret, quoique limité, de certaines initiatives. À titre d’exemples, Ozor et Nyambane (2024), ont détaillé les postes générés par l’Anpej, tandis que le ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des valeurs civiques (2014) a quantifié les emplois créés dans le cadre de la Convention nationale État-employeur (Cnee). Dans « L’impact du Plan Sénégal Emergent (PSE) sur l’emploi », Bourkane Ly et al. (2019) soulignent, pour leur part, les opportunités d’emploi ayant découlé des investissements dans les secteurs prioritaires du PSE. Par ailleurs, le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (2021) a mis en relief les résultats de diverses initiatives telles que la DER/FJ, le Fongip, le Fonsis, l’Anida et l’Anpej, qui, malgré leurs disparités, contribuent toutes à la création d’emplois dans divers secteurs. Cependant, le nombre d’emplois générés, même lorsqu’on cumule les résultats de toutes ces initiatives, reste largement insuffisant pour absorber le chômage des jeunes à une échelle nationale.

- Amélioration de l’employabilité

Certains chercheurs ont avancé l’idée que le défi de l'emploi au Sénégal relève davantage de l'employabilité que de la disponibilité des postes. Pour eux, la majorité des jeunes, même en présence d’opportunités, n'atteignent pas le niveau d’employabilité requis. Ce constat a inspiré la création de politiques visant à renforcer l’employabilité des jeunes parmi lesquelles la Cnee comme le soulignent Tsambou et al. (2022). De même, le Programme de formation école-entreprise (PF2E), étudié par Busson (2021) a démontré son importance pour combler les lacunes en compétences pratiques et établir des passerelles entre la formation théorique et les exigences des entreprises.

- Accompagnement aux porteurs de projet

Du fait de l’impossibilité pour les secteurs public et privé d’absorber l’ensemble du chômage, l'une des stratégies les plus récentes de l'État vise à promouvoir chez les jeunes l’esprit entrepreneurial et l’auto-emploi. Dans cette perspective, plusieurs structures d’accompagnement dédiées aux porteurs de projets ont été mises en place, parmi lesquelles figure en bonne place la DER/FJ, largement reconnue pour son action (DER/FJ, 2024 ; AUC & GIZ, 2020).

Faiblesses structurelles des politiques d’emploi des jeunes

L’analyse des études sélectionnées a permis de dégager six lacunes majeures des politiques d'emploi des jeunes au Sénégal : faible disponibilité des données et des ressources, communication insuffisante et manque de transparence, déficit dans le suivi-évaluation des programmes et précarité des emplois créés, mauvaise coordination des politiques, perceptions négatives et prédominance de mesures ponctuelles plutôt que structurelles.

- Faible disponibilité des données et des ressources

La maîtrise des données s’impose comme un préalable à l'efficacité des politiques d'emploi, car elle permet de comprendre précisément les besoins du marché et de suivre l’évolution des résultats obtenus. Ainsi, la fiabilité des données conditionne la pertinence et la contextualisation des interventions. Pourtant, comme le déplore Akindes (2022), — les politiques d’emploi au Sénégal sont entravées par une faiblesse des données statistiques. Fox et Thomas (2016) notent que l’absence de données fiables compromet la contextualisation des politiques aux besoins réels des jeunes. En outre, les structures censées collecter et traiter ces informations, peinent souvent à remplir leurs fonctions de manière optimale, comme le soulignent également Barlet et al. (2011). Parallèlement, le manque de ressources financières s’ajoute aux défis rencontrés par les structures. Selon la Banque mondiale (2007), l’insuffisance budgétaire est l’un des freins majeurs à l’impact des politiques d’emploi.

- Communication insuffisante et manque de transparence

Plusieurs études ont mis en évidence le fait que les politiques d’emploi des jeunes souffrent d’une visibilité limitée auprès de leur public cible. Kane et al. (2018) relèvent que les dispositifs demeurent souvent méconnus des jeunes, qui ignorent en grande partie les programmes mis en place pour faciliter leur insertion professionnelle. Timbuktu Institute (2020) souligne le fait que, malgré les efforts significatifs de l’État en termes de communication, ceux-ci s’avèrent inefficaces, illustrant une carence dans les stratégies de diffusion de l’information. La difficulté d’accès à l’information se trouve par ailleurs étroitement liée à un manque de transparence notamment en ce qui concerne la disponibilité et la clarté des rapports financiers des structures impliquées, comme le soulignent Diallo et al. (2023). La transparence limitée autour des objectifs et des résultats des programmes, combinée aux suspicions de détournement d’objectifs relevées par Sané et al. (2023) renforce un sentiment de méfiance envers ces dispositifs.

- Déficit du suivi-évaluation et précarité des emplois créés

La littérature met en évidence un déficit structurel de suivi-évaluation dans les politiques d’emploi, faiblesse maintes fois évoquée (Cabral et al., 2014 ; Kane et al., 2021 ; OIE, 2024 ; Diagne, 2024). Bien que l’intégration de pratiques de suivi-évaluation soit fréquemment évoquée par les structures responsables, celles-ci se limitent souvent à de simples déclarations d’intention, sans application concrète (Diallo et al., 2023). Cette carence complique toute tentative d’obtenir une vue d’ensemble fiable sur les dynamiques des politiques d’emploi (Baumann, 2016a). Au demeurant, l’absence d’évaluation rigoureuse empêche d’apprécier correctement l’impact réel des dispositifs sur la qualité des emplois créés. D’ailleurs, une proportion significative des emplois demeure caractérisée par la précarité d’après la Banque mondiale (2023), ce qui pose la question de la stabilité et de la durabilité de l’emploi pour les jeunes.

- Multiplicité des politiques et manque de coordination

Une problématique récurrente identifiée dans la littérature est celle de la dispersion des efforts déployés par l'État. Le rapport de la Banque mondiale de 2007, cité par Ndoye (2020) souligne cette dispersion comme l'une des causes fondamentales de l'inefficacité observée dans les dispositifs actuels et passés. Le véritable problème ne réside pas tant dans la multiplicité des politiques que dans l'absence de coordination entre elles. Sané et al. (2022) évoquent d'ailleurs, un service public de l'emploi « balkanisé » pour illustrer le manque de synergie entre les différentes initiatives. Bien que des initiatives de rationalisation aient été observées, comme la création de l’Anpej, Tsambou et al. (2022) soutiennent que cette mesure n'a pas permis d'infléchir la tendance.

- Perceptions négatives des politiques mises en œuvre

Pour qu’une politique publique atteigne pleinement ses objectifs, son appropriation par les bénéficiaires est essentielle, car elle conditionne à la fois son efficacité et sa légitimité. Plusieurs études, notamment celles de Sambou (2020), Sané et al. (2023) et Kane et al. (2018), mettent en évidence des perceptions négatives qui freinent l’adhésion des jeunes aux politiques créées en leur faveur. Un tel état de fait s’explique par divers facteurs dont les soupçons de clientélisme politique, cités par Labrune-Badiane (2016) et Diallo et al. (2023), qui apparaissent parmi les plus récurrents. Ils alimentent un climat de méfiance envers les dispositifs publics d’emploi et rendent difficile la mobilisation de la jeunesse autour des mesures proposées.

- Prédominance de mesures ponctuelles et non structurelles

L'examen de la littérature révèle aussi une discontinuité dans les politiques, attribuable à une succession de mesures éphémères répondant davantage à des objectifs immédiats qu'à des enjeux de fond. Chaque régime politique tend en effet à instaurer des initiatives orientées vers des résultats visibles à court terme, sans suffisamment intégrer une vision structurelle durable de la problématique. Comme le soulignent Tine et Sall (2015), ces interventions conjoncturelles offrent des solutions temporaires mais échouent à s’attaquer aux problèmes de fond. Sylla (2023), tout en saluant l’approche territoriale des « Pôles emploi », déplore la dimension ponctuelle de l’initiative, dénuée d'un cadre pérenne permettant de garantir des retombées continues.

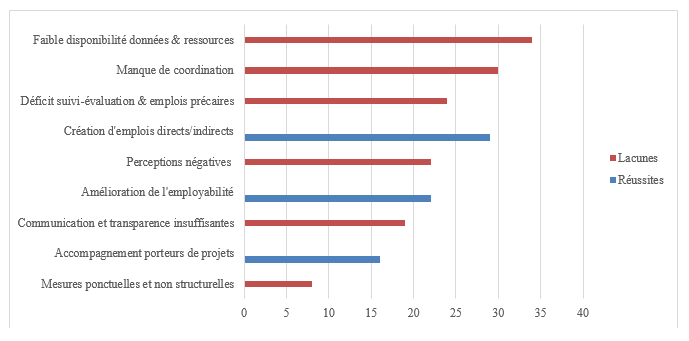

Figure 2 : Nombre d'articles par sous-thème (n sur les 63 articles retenus)

Le graphique ci-dessus illustre la distribution thématique des citations recensées dans le corpus analysé. Les nombres indiqués correspondent au nombre d’articles, parmi les 63 retenus, dans lesquels chaque sous-thème a été mentionné. Cette représentation est le fruit d’un encodage combiné, manuel et automatique, réalisé à l’aide du logiciel NVIVO.

Discussion

L’objectif central de cette étude consistait à examiner les dynamiques contrastées qui ont structuré les politiques publiques d’emploi des jeunes au Sénégal au cours des vingt dernières années. Les trois grandes réussites décelées témoignent du potentiel des politiques mises en œuvre à générer des emplois, aussi bien directs qu’indirects. Toutefois, la portée de celles-ci est tempérée par des limites dont l’insuffisance du volume d’emplois créés. Toutes les études convergent sur le constat d’une insuffisance du nombre d’emplois, même cumulés, largement en deçà des besoins structurels de l’économie, à tel point que certaines politiques aboutissent à des résultats presque dérisoires au regard des attentes placées en elles. Cela s’explique en grande partie par l’insuffisance des ressources allouées, mais également par l’absence de mécanismes de mutualisation entre les dispositifs. Cependant, des efforts ont été consentis, notamment dans l’amélioration de l’employabilité des jeunes. À cet égard, la CEE s’illustre comme une référence unanimement saluée par la littérature pour son efficacité en matière de renforcement des compétences et de création de passerelles d’insertion professionnelle. Elle se distingue également par sa longévité, dans un contexte où la discontinuité des politiques est plutôt la norme. Enfin, une autre avancée concerne le développement d’instruments d’appui aux porteurs de projets. L’essor des mécanismes financiers et techniques destinés à accompagner l’entrepreneuriat constitue un acquis indéniable, même si ces dispositifs souffrent des mêmes limites que celles évoquées précédemment, notamment leur faible envergure qui réduit considérablement leur impact sur l’écosystème économique global. Il convient, en outre, de rappeler que si l’entrepreneuriat et l’auto-emploi offrent des perspectives intéressantes, il serait illusoire et contre-productif d’en faire l’alpha et l’oméga des politiques d’emploi. La promotion de l’initiative privée ne saurait suppléer une stratégie plus large de développement économique, portée par une politique d’industrialisation capable d’orchestrer une croissance intensément créatrice d’emplois.

Quant aux lacunes des politiques d’emploi des jeunes au Sénégal, elles révèlent des défaillances systémiques qui interrogent tant la conception des dispositifs que leur mise en œuvre, et conduisent à écarter l’hypothèse d’erreurs d’ajustement marginales, pour révéler, au contraire, une fragilité de l’action publique sur le plan de la cohérence stratégique et de la capacité institutionnelle à en assurer l’effectivité. D’abord, l’opacité des comptes de gestion et la faible accessibilité des rapports comptables minent la crédibilité des programmes. Ils favorisent également un manque de transparence, surtout quand on sait que la grande majorité des jeunes ne connaissent pas bien ces dispositifs. Cela témoigne d’une grave insuffisance en matière de communication et d’information. Les détournements d’objectifs constatés dans certaines initiatives interrogent le degré d’autonomie de l’action publique à l’égard de logiques d’instrumentalisation politique qui discréditent la fonction redistributive des politiques d’emploi. Par ailleurs, la faible prégnance du suivi-évaluation constitue le véritable point névralgique. L’absence d’évaluations a posteriori, qui est une conséquence du manque d’indicateurs fiables sur la qualité et la pérennité des emplois créés, condamne l’action publique à une forme d’errance gestionnaire, déconnectée de ses propres finalités déclarées. De plus, la précarité des opportunités offertes montre une tendance des politiques à reconduire les logiques de précarisation qu’elles prétendent combattre.

Quant à la fragmentation institutionnelle, perceptible à travers la prolifération des intervenants, l’enchevêtrement des objectifs, le manque de coordination entre structures et la faible lisibilité de l’action publique, elle contribue à une dilution des efforts. L’absence de capitalisation sur les expériences antérieures limite l’efficacité cumulative des initiatives. Les politiques souffrent également d’une crise de légitimité grandement alimentée par les perceptions d’inefficacité et les soupçons d’un usage instrumental et clientélaire. Les mesures souvent jugées déconnectées des réalités du terrain traduisent une inadéquation entre les besoins des jeunes et les solutions apportées. Cet état de fait est aggravé par des programmes étroits, liés aux cycles électoraux, qui privilégient des résultats à court terme. Le renforcement de l’ancrage participatif apparaît dès lors comme une condition essentielle pour restaurer la crédibilité des interventions et en améliorer la pertinence sociale. Enfin, l’insuffisance de données statistiques fiables et le manque de ressources privent les décideurs des outils nécessaires à une planification et un ajustement efficaces des stratégies aux réalités observées.

Toutefois, les politiques d’emploi ont pu créer des opportunités d’emplois au fil des années, témoignant de l’existence d’un potentiel d’action qu’il conviendrait de consolider. L’État a, en effet, progressivement intensifié ses efforts pour concevoir des initiatives qui prennent en compte la diversité des profils. Une volonté d’adaptation qui marque une avancée importante vers l’intégration d’une approche différenciée des jeunesses. Cependant, l’action publique est confrontée au défi de concilier la spécificité des parcours individuels avec une vision d’ensemble cohérente. S’il est impératif de répondre aux besoins particuliers des différents segments de la jeunesse, ceci ne doit pas conduire à une fragmentation, voire une atomisation des stratégies. Une meilleure alternative réside dans une articulation fine entre la reconnaissance des singularités et la poursuite d’objectifs globaux.

Il se pose également la question de l’équilibre entre solutions structurelles et conjoncturelles. Les solutions structurelles, qu’il s’agisse de la réforme du système éducatif, du développement d’infrastructures ou encore de la diversification économique, nécessitent un horizon temporel étendu. Cependant, face à une jeunesse de plus en plus pressée d’accéder au marché du travail, ces mesures à long terme risquent d’apparaître dissonantes par rapport aux urgences quotidiennes. Dans ce contexte, les solutions conjoncturelles, telles que les programmes de création rapide d’emplois ou les incitations fiscales pour les entreprises, offrent une réponse immédiate même si souvent limitée dans sa durabilité. L’État doit donc naviguer entre ces deux impératifs, en somme, construire une dialectique opératoire entre l’urgence de la réponse et la nécessité de la réforme. Il lui incombe de veiller à ce que la gestion du court terme, certes nécessaire pour répondre aux attentes urgentes, ne se fasse ni au détriment de la planification stratégique, ni de la soutenabilité institutionnelle. Cela implique une gestion stratégique des ressources et surtout une priorisation réfléchie des initiatives.

Enfin, il convient de souligner que la réussite des politiques d’emploi repose également sur leur capacité à s’inscrire dans une dynamique intersectorielle. L’emploi des jeunes ne saurait être abordé isolément des autres enjeux nationaux, tels que l’éducation, la santé ou encore le développement rural. Une mobilisation de l’ensemble des leviers disponibles est essentielle pour répondre efficacement à la complexité du problème.

Conclusion

La question de l’emploi des jeunes connaît un regain d’intérêt dans l’agenda des politiques publiques au Sénégal sous l’effet, d’une part, de la centralité de cette frange démographique par son poids statistique et son rôle dans la structuration des équilibres sociaux, et d’autre part, de l’émergence de figures politiques jeunes, qui contribue à repositionner la problématique de l’insertion sur le devant de la scène politique. Si les politiques antérieures ont échoué à enrayer le chômage, il n’en demeure pas moins que toute reconfiguration ambitieuse de l’action publique dans ce domaine doit nécessairement s’appuyer sur les acquis mais aussi sur les errements du passé, ne serait-ce que pour éviter la reproduction circulaire des mêmes impasses. C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit la présente revue de portée, dont l’objectif central consistait à analyser, sur une période couvrant les deux dernières décennies, les dynamiques de réussite et les obstacles récurrents qui ont jalonné la mise en œuvre des politiques d’emploi des jeunes au Sénégal. Cette entreprise a permis de mettre en lumière un volontarisme étatique, se traduisant par des tentatives de réajustement opérées au fil des régimes, lesquels ont néanmoins permis d’enregistrer des résultats, notamment, en matière de création d’emplois, d’amélioration de l’employabilité et de promotion de l’auto-emploi. Toutefois, ces succès demeurent modestes au regard de l’ampleur des attentes et du caractère systémique des vulnérabilités du marché du travail. L’analyse des études retenues révèle que les politiques souffrent de limites majeures, telles que la faible cohérence stratégique, le déficit de transparence, la faiblesse du suivi-évaluation et la précarité des opportunités créées. Répondre à ces impasses appelle en amont une réforme de la gouvernance publique de l’emploi qui suppose l’institutionnalisation d’une planification rompant avec les logiques réactives dictées par l’urgence ou la conjoncture politique, et le développement d’une culture de l’évaluation, indispensable pour construire une action publique apprenante. Un tel renouveau exige également une compréhension plus fine de la jeunesse elle-même, en cessant de la concevoir comme un bloc monolithique pour mieux reconnaître la pluralité de ses trajectoires, aspirations et vulnérabilités. Par ailleurs, il importe de restaurer une lisibilité de l’action publique. L’État se doit de clarifier la logique économique sous-jacente à ses interventions : entend-il jouer un rôle d’employeur direct, ou plutôt celui de catalyseur d’un secteur privé endogène, capable d’absorber durablement la main-d’œuvre ? L’ambiguïté des orientations actuelles, oscillant entre une injonction généralisée à l’entrepreneuriat et une valorisation de la formation professionnelle non adossée à un tissu productif viable, illustre cette absence de cap. L’analyse des résultats issus de cette revue de portée montre ainsi la nécessité de repenser conjointement la gouvernance, l’architecture des politiques et la gestion des ressources, afin de sortir d’un modèle d’intervention faiblement transformateur.

Notes

[1] La présente recherche s’inscrit dans le cadre de la recherche doctorale de M. Dieng et dans la mise en place d’un axe de recherches transversal sur les politiques d’emploi au sein du Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique – Diasporas (LASPAD) de l’Université Gaston Berger.

[2] Selon le BIT, est chômeur toute personne sans emploi, disponible et ayant recherché un travail. L’ANSD élargit cette définition au Sénégal, où le marché du travail est peu structuré, en y incluant les personnes qui, bien que disponibles, ne recherchent pas activement du travail pour des raisons jugées indépendantes de leur volonté.

Bibliographie

African Union Commission & Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. (2020). Promoting youth entrepreneurship in Africa : A policy brief. https://au.int/sites/default/files/documents/39541-doc-promoting_youth_entrepreneurship_in_africa_-_en.pdf

Akindes, F. (2022). Demography, Inclusive Growth and Youth Employment in Africa. Institute for New Economic Thinking. https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/Africa-paper-3.pdf

Agence nationale de la statistique et de la démographie. (2015). Situation économique et sociale du Sénégal en 2012. https://www.ansd.sn/sites/default/files/2022-12/4-emploi-SESN2012.pdf

Agence nationale de la statistique et de la démographie. (2024). Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal : premier trimestre 2024, note d’information. https://www.ansd.sn/sites/default/files/2024-07/Rapport_enes_T1_2024_VF.pdf

Arksey, H., & O’Malley, L. (2005). Scoping studies : Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19‑32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Ba, A., Bjornson, L., Fall, N. S., Gillis, K., Gorry, G., Koné, O., Robin, L., & Sow, A. (2012). L’employabilité des jeunes du Sénégal : séminaire International 2012. Une initiative du CECI et de l’EUMC. https://seminaireinternational2012.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/rapport-final-ej.pdf

Banque mondiale. (2007). Senegal Looking for Work—The road to prosperity (volume I : rapport 40344 ; numéro 40344). World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/51692681-8666-568f-bb28-5e3b3cd55163/content

Banque Mondiale. (2023). Emplois vulnérables, total (% des emplois)— Sénégal. World Bank Open Data. https://data.worldbank.org

Barlet, S., Baron, C., & Lejosne, N. (2011). Métiers porteurs : le rôle de l’entrepreneuriat, de la formation et de l’insertion professionnelle. Document de travail. Agence française de développement (AFD). https://gret.org/wp-content/uploads/2021/11/111-document-travail.pdf

Barry, I., & Kane, A. (2022). Durée de transition école premier emploi au Sénégal. 12, 4‑25.

Baumann, E. (2016a). Chapitre V : Les politiques publiques : inciter au travail. Dans Sénégal, le travail dans tous ses états (pp. 201‑226). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.46805

Baumann, E. (2016b). Chapitre VI : Au fil du temps : des projets « au service » de l’emploi. Dans Sénégal, le travail dans tous ses états (pp. 227‑248). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.46806

Becker, G. S. (1975). Human capital : A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (2nd edition). National Bureau of Economic Research : distributed by Columbia University Press.

Bourkane Ly, L., Cabral, F. J., Mamno Wafo, V. L., & Diagne, K. (2019). L’impact du Plan Sénégal émergent (PSE) sur l’emploi. Groupe de la Banque africaine de développement. https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/projects-and-operations/rapport_emploi_senegal_10-12-2019.pdf

Busson, S. (2021). Skills Development & Youth Employability In West Africa. Observations on the state of TVET and good practices from Senegal, Ghana, Ivory Coast and Nigeria. https://www.adeanet.org/sites/default/files/resources/report_africavf_compressed.pdf

Cabral, F. J., Diakhaté, I., Gavlo, K., Fall, M., & Ndao, S. (2014). Diagnostic sur l’emploi des jeunes au Sénégal. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-dakar/documents/publication/wcms_339500.pdf

Card, D., Kluve, J., & Weber, A. (2018). What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations. Journal of the European Economic Association, 16(3), 894‑931. https://doi.org/10.1093/jeea/jvx028

Challenge Fund for Youth Employment. (2021). Scoping Report—Senegal. Challenge Fund for Youth Employment (CFYE). https://fundforyouthemployment.nl/wp-content/uploads/2022/01/Scoping-Report-Senegal-2021-Challenge-Fund-for-Youth-Employment.pdf

Conseil économique social et environnemental. (2013). Rapport général des travaux de l’année 2013. CESE. https://cesesenegal.sn/wp-content/uploads/2021/08/RAPPORT-GENERAL-2013_CESE.pdf

Conseil économique social et environnemental. (2021). Rapport des travaux de la première session ordinaire du 23 février au 09 avril 2021. CESE. https://cesesenegal.sn/wp-content/uploads/2021/09/rapport-session-2021-copie.pdf

Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes. (2024). La DER/FJ au service de l’entrepreneuriat (2018-2023). https://www.der.sn/wp-content/uploads/2024/01/LA-DERFJ-AU-SERVICE-DE-LENTREPRENEURIAT-2018-2023.pdf

Diagne, K. B. (2024). Migration et emploi des jeunes : Quelles alternatives ? [Policy Brief]. https://www.ipar.sn/IMG/pdf/police_brief_-_policy_brief_migration_et_emploi_des_jeunes_def_indd.pdf

Diallo, M. A. (2023). Au centre des priorités des jeunes sénégalais : La gestion de l’économie, l’insécurité et l’emploi. Afrobarometer, 711. https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/10/AD711-Priorites-des-jeunes-senegalais-Economie-insecurite-et-emploi-Afrobarometer-4oct23.pdf

Diallo, M. A., & Diallo, H. (2021). Malgré une baisse du chômage, les Sénégalais réclament plus d’efforts du gouvernement en matière de création d’emplois. Afrobarometer, 499. https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2022/02/ad499-senegalais_reclament_plus_defforts_du_gouvernement_en_matiere_de_creation_demplois-depeche_afrobarometer-17dec21.pdf

Diallo, M., Ndiaye, S., Diop, A. A., & Dior Diop, M. (2022). Nouvelles modalités et nouveaux thèmes pour les avis scientifiques en Afrique de l’Ouest et du Centre : focus sur l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat féminin. Cas du Sénégal. Conseil pour le dévelopement de l’Afrique (CODE-Africa). https://www.code-africa.net/app/uploads/Rapport_Pays_Se%CC%81ne%CC%81gal_vf_ok.pdf

Diallo, T. M., Dieye, A., Ronconi, L., & Sinzogan, C. (2023). What works for Youth Employment in Africa : A review of youth employment policies and their impact in Senegal. Working Paper 2023-17. https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2024/02/Youth-Employment-Senegal-Working-Paper.pdf

Doeringer, P. B., & Piore, M. J. (1971). Internal Labor Markets and Manpower Analysis : With a New Introduction. Routledge.

Échevin, D., Sylla, M. B., Ly, M. A., & Seck, F. G. C. (2013). Youth employment in northern Senegal : Creating job opportunities for young people. GLOBAL PARTNERSHIP FOR YOUTH EMPLOYMENT. https://iyfglobal.org/sites/default/files/GPYE_Assessment_Creating_Opportunities_for_Youth_6.pdf

Fox, L., & Thomas, A. (2016). Africa’s Got Work To Do : A Diagnostic of Youth Employment Challenges in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, 25(suppl_1), i16‑i36. https://doi.org/10.1093/jae/ejv026

Kamga, F. (2019). Améliorer les politiques d’emploi des jeunes en Afrique francophone. Centre de recherches pour le développement international (CRDI). https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/b5ed8f47-3ddd-44bc-ade4-e412858bccb1/content

Kane, A., Ablouka, G., & Dogbe, A. K. (2020). Les déterminants de l’arbitrage entre entrepreneuriat et salariat au Sénégal. https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Actes/Conf_OFE_CIRPEC_2020/Texte44_Kane.pdf

Kane, A., Barry, I., Marone, M., Ndoye, M. L., Thiongane, M., & Seck, A. (2018). Projet : Améliorer les politiques d’emploi des jeunes en Afrique francophone/RAPPORT ENQUÊTE SÉNÉGAL. https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/6a2269ad-456b-47a6-96cb-c4262e0961bd/content

Kane, A., Ndoye, M., & Dogbe, A. K. (2022). Programmes de stage et accès à l’emploi : une application à la Convention nationale état-employeurs du secteur privé au Sénégal. Revue d’économie du développement, 28(4), 47‑81. https://doi.org/10.3917/edd.344.0047

Kane, A., Ndoye, M. L., & Seck, A. (2021). Efficacité du dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes au Sénégal. African Development Review. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12486

Kluve, J., Puerto, S., Robalino, D., Romero, J. M., Rother, F., Stöterau, J., Weidenkaff, F., & Witte, M. (2019). Do youth employment programs improve labor market outcomes? A quantitative review. World Development, 114, 237‑253. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.004

Kraft, K. (1998). An evaluation of active and passive labour market policy. Applied Economics, 30(6), 783‑793.

Labrune-Badiane, C. (2016). Parcours et portraits de la jeunesse au chômage en Casamance : expériences vécues et perspectives d’avenir. Proceedings of the African Futures Conference, 1(1), 49‑60. https://doi.org/10.1002/j.2573-508X.2016.tb00022.x

Massing, F. P. N., Kane, N. O. D., Sy, T., & Liboudou, L. (2014). Les déterminants de l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique de l’Ouest : le cas de la Mauritanie et du Sénégal. Fonds de recherche sur le climat d’investissement et l’environnement des affaires (CIEA), 81/14. https://pefop.iiep.unesco.org/en/system/files/resources/Pef000172_Kane_Sy_NtepMassing_Liboudou_Entreprenariat_Jeunes_AfriqueOuest_2014_0.pdf

McKenzie, D. (2017). How Effective Are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence. The World Bank Research Observer, 32(2), 127‑154. https://doi.org/10.1093/wbro/lkx001

Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des valeurs civiques. (2014). L’emploi des jeunes au Sénégal : une priorité nationale. (Forum national sur l’emploi des jeunes). https://pefop.iiep.unesco.org/fr/system/files/resources/Pef000103_MJEPVC_Rapport_Forum_National_Emploi_Jeunes_SN_2014.pdf

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. (2018). Rapport annuel d’activités—Édition 2018. https://acces-universel-electricite.gouv.sn/IMG/pdf/rapport-annud4ed-2.pdf

Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération. (2021). Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes—Xeyu Ndaw Ni. https://economie.gouv.sn/sites/default/files/2021-07/Brochure%20Xeyu%20Ndaw%20Gni-version-finale_compressed.pdf

Ndao, P. I. (2010). Projet de politique nationale de l’emploi. République du Sénégal - Bureau international du travail. https://webapps.ilo.org/static/english/emplab/download/nep/senegal/senegal_national_employment_policy_2010.pdf

Ndoye, M. L. (2020). Efficacité du dispositif d’appui à l’insertion des jeunes sur le marché du travail au Sénégal [université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad)]. https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/2d28477a-8a72-4c1f-9b48-50333b116ccc/content

Obadić, A. (2006). Theoretical and empirical framework of measuring mismatch on a labour market. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business (zbornik@efri.hr); 24(1), 24.

Organisation internationale des employeurs. (2024). Politiques de la jeunesse et de l’emploi en Afrique : Défis, aspirations et opportunités. Organisation internationale des employeurs (OIE), Commission africaine de la jeunesse. https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=159961&token=a9a76345735a0b81791f23521879fd15e49ce86f

Ozor, N., & Nyambane, A. (2024). What is the place of science, technology, and innovation in youth employment in Senegal? 68. https://atpsnet.org/wp-content/uploads/2024/02/Technopolicy-Brief-No.-68-What-is-the-Place-of-Science-Technology-and-Innovation-in-Youth-Employment-in-Senegal.pdf

PSE (Plan Sénégal émergent). (2023). Plan Sénégal émergent. Plan d’actions prioritaires 3 : 2024-2028. https://www.finances.gouv.sn/app/uploads/PSE-PAP-3-2024-2028.pdf

Sambou, O. D. (2020). Insatisfaits de leur gouvernement, les jeunes sénégalais évoquent la recherche d’emploi comme principale raison d’émigrer. Afrobarometer, 405. https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2022/02/ad405-migration_des_jeunes_senegalais-depeche_afrobarometer-bh-13nov20.pdf

Sané, S., Dione, D., & Sané, M. (2022). Service public de l’emploi pour une politique efficace en matière d’insertion professionnelle au Sénégal : une analyse des programmes de promotion d’emploi des jeunes. Revue de gestion et d’économie, 10(1 & 2), art. 1 & 2. https://doi.org/10.34874/PRSM.jbe.36904

Sané, S., Dione, D., & Sané, M. (2023). Politiques publiques et création d’emplois au Sénégal : une analyse en termes d’efficacité de programmes de promotion d’emplois des jeunes. (37). 1(37). https://revues.imist.ma/index.php/REGS/article/view/38066

Sarr, M. D. (2004). Poverty Reduction Strategy and Youth Employment In Senegal. https://www.un.org/esa/socdev/social/papers/urban_sarr_prsp.pdf

Seck, A. (2004). Insertion professionnelle des jeunes diplômés au Sénégal : analyse de la situation. Contraintes et perspectives. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monographie de fin d’étude pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’éducation populaire de la jeunesse et des sports. https://beep.ird.fr/collect/inseps/index/assoc/MO04-09.dir/MO04-09.pdf

Sylla, N. S. (2023). Pour un plein-emploi décent en Afrique : réflexions sur la garantie d’emploi. Fondation Rosa Luxemburg (Bureau Afrique de l’Ouest). https://rosalux.sn/wp-content/uploads/2023/04/DOCUMENT_TRAVAIL_2023_RLS-002.pdf

Timbuktu Institute. (2020). Échec des dispositifs pour l’emploi : une jeunesse sénégalaise « anxieuse », « abandonnée » et « sans horizon » (étude Timbuktu Institute). https://timbuktu-institute.org/index.php/toutes-l-actualites/item/376-echec-des-dispositifs-pour-l-emploi-une-jeunesse-senegalaise-anxieuse-abandonnee-et-sans-horizon-etude-timbuktu-institute

Tine, B., & Sall, A. (2015). Les trajectoires d’emplois des jeunes au Sénégal : entre emplois « faute de mieux » et projet professionnel. Série de documents de recherche (version provisoire). https://www.cres-sn.org/les-trajectoires-demplois-des-jeunes-au-senegal-entre-emplois-faute-de-mieux-et-projet-professionnel/

Tsambou, A. D., Diallo, T. M., & Benjamin, F. K. (2022). Programmes d’appui à l’emploi et employabilité des jeunes dans les secteurs pourvoyeurs d’emplois au Sénégal (note de politique générale). Consortium pour la recherche économique en Afrique. https://publication.aercafricalibrary.org/items/5bd610c5-f093-427e-b4eb-6a344623dbba

Tsambou, A. D., Diallo, T. M., Kamga, B. F., & Asongu, S. A. (2024). Impact of employment support programs on the quality of youth employment: Evidence from Senegal’s internship program. Sustainable Development, n/a(n/a). https://doi.org/10.1002/sd.291

Pour citer l'article :

APA

Dieng, M., Diallo, M. A., & Ba, M.-P. (2025). Chômage et emploi des jeunes au Sénégal : une revue de portée des réalisations, déficiences et limites structurelles des politiques publiques. Global Africa, (11), pp. 162–177. https://doi.org/10.57832/8g97-8479

MLA

Dieng, Mouhammad, Mamadou Aliou Diallo, and Mame-Penda Ba. "Chômage et emploi des jeunes au Sénégal : une revue de portée des réalisations, déficiences et limites structurelles des politiques publiques." Global Africa, no. 11, 2025, pp. 162-177. doi.org/10.57832/8g97-8479

DOI

https://doi.org/10.57832/8g97-8479

© 2025 by author(s). This work is openly licensed via CC BY-NC 4.0